start:

start:

start:

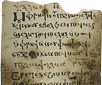

start: Auf der Basis in linearer Gravur das Bild einer nackten Frau. Wie bei Keel/Schroer 2004: Nr. 73 ist sie konsequent frontal und mit überdimensionierten Ohren dargestellt. Augen, Nase und Mund, eine Halskette (?), Nabel, Schamhaare und Vulva sind durch feine Einritzungen wiedergegeben. Die herunterhängenden Arme rahmen den Rumpf und die Hände die Scham ein. Die Zweige, die sie flankieren, haben nur auf einer Seite «Blätter». Wie bei Keel/Schroer 2004: Nr. 73 steht die Figur auf einem neb. Auf dem sonst meist blanken Rücken ist eine Lotusblüte verbunden mit einem Zweig zu sehen.

bkmatches: Array

(

[0] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004: Nr. 73

[1] => 70

)

[bibkrz] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 70

)

[1] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 70

)

[seiten] => Array

(

[0] =>

[1] => 89

)

[2] => Array

(

[0] =>

[1] => 89

)

[3] => Array

(

[0] =>

[1] => -1

)

[katgrp] => Array

(

[0] =>

[1] => 89

)

[4] => Array

(

[0] =>

[1] => 89

)

[numbers] => Array

(

[0] => 73

[1] => 93

)

[5] => Array

(

[0] => 73

[1] => 93

)

)

[1] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004: Nr. 73

[1] => 441

)

[bibkrz] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 441

)

[1] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 441

)

[seiten] => Array

(

[0] =>

[1] => 460

)

[2] => Array

(

[0] =>

[1] => 460

)

[3] => Array

(

[0] =>

[1] => -1

)

[katgrp] => Array

(

[0] =>

[1] => 460

)

[4] => Array

(

[0] =>

[1] => 460

)

[numbers] => Array

(

[0] => 73

[1] => 464

)

[5] => Array

(

[0] => 73

[1] => 464

)

)

)

matches: Array

(

[0] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => 73

[1] => 0

)

)

)

query: SELECT fk_bomid AS bomid, nummer_von AS nr FROM bibliographie AS bib WHERE bib.fk_bibliokuerzel_id='Keel/Schroer 2004' AND nummer_von BETWEEN '73' AND '73' ;

result-each:: FOUND Nr. 73 = #783

matches: Array

(

[0] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => 73

[1] => 0

)

)

)

query: SELECT fk_bomid AS bomid, nummer_von AS nr FROM bibliographie AS bib WHERE bib.fk_bibliokuerzel_id='Keel/Schroer 2004' AND nummer_von BETWEEN '73' AND '73' ;

result-each:: FOUND Nr. 73 = #783

start: Die Armhaltung ist bei ca. 80% der Belege zu finden (Keel 1995: 211f § 576). Sie ist typisch ägyptisch (vgl. Keel/Schroer 2004: Nr. 37-40). Die Lotusblüte ist neben dem Skarabäus das wichtigste ägyptische Regenerationssymbol. Aus dem Urlotus, der in strahlendem Weiß aus den trüben Chaoswassern erblühte, stieg zum ersten Mal der Sonnengott empor und wird seither von ihr täglich neu regeneriert (Keel 1984: 63-78, 153-164; Keel 1992b: 79-85, 106-112, 140-143).

Ein kanaanäisches Motiv, das man auf ägyptischen Skarabäen nie findet, ist das Bild einer nackten Frau bzw. Göttin (Keel/Schroer 2004: Nr. 73-81, 90). Es ist kennzeichnend für mittelbronzezeitliche, in Palästina/Israel lokal gefertigte Skarabäen, auf denen es in großer Zahl gefunden wird (Schroer 1989: 89-138; Keel 1995: 210-212 § 574-576; Keel 1995a: 117-120). Die nackte Göttin ist regelmäßig von Zweigen bzw. kleinen schematisierten Bäumen flankiert (vgl. Keel/Schroer 2004: Nr. 71). Silvia Schroer bezeichnete sie deshalb als «Zweiggöttin» (Schroer 1987). Die Zweige charakterisieren sie als Herrin und Spenderin der Vegetation, die im regenarmen Palästina von zentraler Bedeutung war. Ihr Partner war der Wettergott (vgl. den Kommentar nach Keel/Schroer 2004: Nr. 65). Ein Baum oder Zweig allein kann gelegentlich die Präsenz der Göttin symbolisieren (vgl. Keel/Schroer 2004: Nr. 72 und 91)

bkmatches: Array

(

[0] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004: Nr. 37-40

[1] => 111

)

[bibkrz] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 111

)

[1] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 111

)

[seiten] => Array

(

[0] =>

[1] => 130

)

[2] => Array

(

[0] =>

[1] => 130

)

[3] => Array

(

[0] =>

[1] => -1

)

[katgrp] => Array

(

[0] =>

[1] => 130

)

[4] => Array

(

[0] =>

[1] => 130

)

[numbers] => Array

(

[0] => 37-40

[1] => 134

)

[5] => Array

(

[0] => 37-40

[1] => 134

)

)

[1] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004: Nr. 73-81, 90

[1] => 592

)

[bibkrz] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 592

)

[1] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 592

)

[seiten] => Array

(

[0] =>

[1] => 611

)

[2] => Array

(

[0] =>

[1] => 611

)

[3] => Array

(

[0] =>

[1] => -1

)

[katgrp] => Array

(

[0] =>

[1] => 611

)

[4] => Array

(

[0] =>

[1] => 611

)

[numbers] => Array

(

[0] => 73-81, 90

[1] => 615

)

[5] => Array

(

[0] => 73-81, 90

[1] => 615

)

)

[2] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004: Nr. 71

[1] => 946

)

[bibkrz] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 946

)

[1] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 946

)

[seiten] => Array

(

[0] =>

[1] => 965

)

[2] => Array

(

[0] =>

[1] => 965

)

[3] => Array

(

[0] =>

[1] => -1

)

[katgrp] => Array

(

[0] =>

[1] => 965

)

[4] => Array

(

[0] =>

[1] => 965

)

[numbers] => Array

(

[0] => 71

[1] => 969

)

[5] => Array

(

[0] => 71

[1] => 969

)

)

[3] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004: Nr. 65

[1] => 1237

)

[bibkrz] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 1237

)

[1] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 1237

)

[seiten] => Array

(

[0] =>

[1] => 1256

)

[2] => Array

(

[0] =>

[1] => 1256

)

[3] => Array

(

[0] =>

[1] => -1

)

[katgrp] => Array

(

[0] =>

[1] => 1256

)

[4] => Array

(

[0] =>

[1] => 1256

)

[numbers] => Array

(

[0] => 65

[1] => 1260

)

[5] => Array

(

[0] => 65

[1] => 1260

)

)

[4] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004: Nr. 72 und 91

[1] => 1355

)

[bibkrz] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 1355

)

[1] => Array

(

[0] => Keel/Schroer 2004

[1] => 1355

)

[seiten] => Array

(

[0] =>

[1] => 1374

)

[2] => Array

(

[0] =>

[1] => 1374

)

[3] => Array

(

[0] =>

[1] => -1

)

[katgrp] => Array

(

[0] =>

[1] => 1374

)

[4] => Array

(

[0] =>

[1] => 1374

)

[numbers] => Array

(

[0] => 72 und 91

[1] => 1378

)

[5] => Array

(

[0] => 72 und 91

[1] => 1378

)

)

)

matches: Array

(

[0] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => 72

[1] => 0

)

)

[1] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => 91

[1] => 7

)

)

)

query: SELECT fk_bomid AS bomid, nummer_von AS nr FROM bibliographie AS bib WHERE bib.fk_bibliokuerzel_id='Keel/Schroer 2004' AND nummer_von BETWEEN '91' AND '91' ;

result-each:: FOUND Nr. 91 = #801

query: SELECT fk_bomid AS bomid, nummer_von AS nr FROM bibliographie AS bib WHERE bib.fk_bibliokuerzel_id='Keel/Schroer 2004' AND nummer_von BETWEEN '72' AND '72' ;

result-each:: FOUND Nr. 72 = #591

matches: Array

(

[0] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => 65

[1] => 0

)

)

)

query: SELECT fk_bomid AS bomid, nummer_von AS nr FROM bibliographie AS bib WHERE bib.fk_bibliokuerzel_id='Keel/Schroer 2004' AND nummer_von BETWEEN '65' AND '65' ;

result-each:: FOUND Nr. 65 = #603

matches: Array

(

[0] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => 71

[1] => 0

)

)

)

query: SELECT fk_bomid AS bomid, nummer_von AS nr FROM bibliographie AS bib WHERE bib.fk_bibliokuerzel_id='Keel/Schroer 2004' AND nummer_von BETWEEN '71' AND '71' ;

result-each:: FOUND Nr. 71 = #592

matches: Array

(

[0] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => 73-81

[1] => 0

)

)

[1] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => 90

[1] => 7

)

)

)

query: SELECT fk_bomid AS bomid, nummer_von AS nr FROM bibliographie AS bib WHERE bib.fk_bibliokuerzel_id='Keel/Schroer 2004' AND nummer_von BETWEEN '90' AND '90' ;

result-each:: FOUND Nr. 90 = #800

query: SELECT fk_bomid AS bomid, nummer_von AS nr FROM bibliographie AS bib WHERE bib.fk_bibliokuerzel_id='Keel/Schroer 2004' AND nummer_von BETWEEN '73' AND '81' ;

result-each:: FOUND Nr. 73 = #783

result-each:: FOUND Nr. 74 = #784

result-each:: FOUND Nr. 75 = #785

result-each:: FOUND Nr. 76 = #786

result-each:: FOUND Nr. 77 = #787

result-each:: FOUND Nr. 78 = #788

result-each:: FOUND Nr. 79 = #31098

result-each:: FOUND Nr. 80 = #790

result-each:: FOUND Nr. 81 = #791

matches: Array

(

[0] => Array

(

[0] => Array

(

[0] => 37-40

[1] => 0

)

)

)

query: SELECT fk_bomid AS bomid, nummer_von AS nr FROM bibliographie AS bib WHERE bib.fk_bibliokuerzel_id='Keel/Schroer 2004' AND nummer_von BETWEEN '37' AND '40' ;

result-each:: FOUND Nr. 37 = #33671

result-each:: FOUND Nr. 38 = #764

result-each:: NOT-FOUND Nr. 39

result-each:: FOUND Nr. 40 = #765

dbg res:: stdClass Object

(

[bomid] => 784

[krz] => Schroer 1989

[katgr] =>

[band] =>

[seite] => 98

[bez] => Nr.

[nummer] => 19

[bem] =>

[bem_a] =>

[bem_i] => Nr. 19 Lachisch, Nr. 22 Tell Far˓a Süd

[volltitel] => Schroer S., 1989, Die Göttin auf den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel, in: Keel O./Keel-Leu H./Schroer S., Studien zu den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel II (OBO 88), Freiburg Schweiz/Göttingen, 89-207.

[has_seite] => 1

[bezei_sort] => 9

[nummer_von_int] => 19

[nummer_bis_int] =>

[anzahl_bemi] => 1

[bemi_sort] => Nr. 19 Lachisch, Nr.

[reference_bomid] =>

[reference_nr] => 19

)

result-each:: NOT-FOUND Nr. 19

dbg res:: stdClass Object

(

[bomid] => 784

[krz] => Schroer 1989

[katgr] =>

[band] =>

[seite] => 98

[bez] => Nr.

[nummer] => 22

[bem] =>

[bem_a] =>

[bem_i] =>

[volltitel] => Schroer S., 1989, Die Göttin auf den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel, in: Keel O./Keel-Leu H./Schroer S., Studien zu den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel II (OBO 88), Freiburg Schweiz/Göttingen, 89-207.

[has_seite] => 1

[bezei_sort] => 9

[nummer_von_int] => 22

[nummer_bis_int] =>

[anzahl_bemi] => 1

[bemi_sort] => Nr. 19 Lachisch, Nr.

[reference_bomid] =>

[reference_nr] => 22

)

result-each:: NOT-FOUND Nr. 22

dbg res:: stdClass Object

(

[bomid] => 784

[krz] => Schroer 1989

[katgr] =>

[band] =>

[seite] => 98

[bez] => Nr.

[nummer] => 25-28

[bem] =>

[bem_a] =>

[bem_i] =>

[volltitel] => Schroer S., 1989, Die Göttin auf den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel, in: Keel O./Keel-Leu H./Schroer S., Studien zu den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel II (OBO 88), Freiburg Schweiz/Göttingen, 89-207.

[has_seite] => 1

[bezei_sort] => 9

[nummer_von_int] => 25

[nummer_bis_int] => 28

[anzahl_bemi] => 1

[bemi_sort] => Nr. 19 Lachisch, Nr.

[reference_bomid] =>

[reference_nr] => 25

)

result-each:: NOT-FOUND Nr. 25

dbg res:: stdClass Object

(

[bomid] => 784

[krz] => Schroer 1989

[katgr] =>

[band] =>

[seite] => 98

[bez] => Nr.

[nummer] => 31

[bem] =>

[bem_a] =>

[bem_i] =>

[volltitel] => Schroer S., 1989, Die Göttin auf den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel, in: Keel O./Keel-Leu H./Schroer S., Studien zu den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel II (OBO 88), Freiburg Schweiz/Göttingen, 89-207.

[has_seite] => 1

[bezei_sort] => 9

[nummer_von_int] => 31

[nummer_bis_int] =>

[anzahl_bemi] => 1

[bemi_sort] => Nr. 19 Lachisch, Nr.

[reference_bomid] =>

[reference_nr] => 31

)

result-each:: NOT-FOUND Nr. 31

Objekt:Skarabäus (§ 36-131), Enstatit (§ 386-390), 18 x 13 x 7,5 mm.Datierung:MB IIB (1700-1550).Herkunft:Palästina/Israel.Sammlung:Fribourg, Sammlung Keel, ÄS 1996.29.Darstellung:Auf der Basis in linearer Gravur das Bild einer nackten Frau. Wie bei Keel/Schroer 2004: Nr. 73 ist sie konsequent frontal und mit überdimensionierten Ohren dargestellt. Augen, Nase und Mund, eine Halskette (?), Nabel, Schamhaare und Vulva sind durch feine Einritzungen wiedergegeben. Die herunterhängenden Arme rahmen den Rumpf und die Hände die Scham ein. Die Zweige, die sie flankieren, haben nur auf einer Seite «Blätter». Wie bei Keel/Schroer 2004: Nr. 73 steht die Figur auf einem neb. Auf dem sonst meist blanken Rücken ist eine Lotusblüte verbunden mit einem Zweig zu sehen.Keel/Schroer 2004: Keel O./Schroer S., 2004, ²2006, ³2010, Eva - Mutter alles Lebendigen. Frauen- und Göttinnenidole aus dem Alten Orient, Freiburg Schweiz.

Diskussion:Die Armhaltung ist bei ca. 80% der Belege zu finden (Keel 1995: 211f § 576). Sie ist typisch ägyptisch (vgl. Keel/Schroer 2004: Nr. 37-40). Die Lotusblüte ist neben dem Skarabäus das wichtigste ägyptische Regenerationssymbol. Aus dem Urlotus, der in strahlendem Weiß aus den trüben Chaoswassern erblühte, stieg zum ersten Mal der Sonnengott empor und wird seither von ihr täglich neu regeneriert (Keel 1984: 63-78, 153-164; Keel 1992b: 79-85, 106-112, 140-143). Ein kanaanäisches Motiv, das man auf ägyptischen Skarabäen nie findet, ist das Bild einer nackten Frau bzw. Göttin (Keel/Schroer 2004: Nr. 73-81, 90). Es ist kennzeichnend für mittelbronzezeitliche, in Palästina/Israel lokal gefertigte Skarabäen, auf denen es in großer Zahl gefunden wird (Schroer 1989: 89-138; Keel 1995: 210-212 § 574-576; Keel 1995a: 117-120). Die nackte Göttin ist regelmäßig von Zweigen bzw. kleinen schematisierten Bäumen flankiert (vgl. Keel/Schroer 2004: Nr. 71). Silvia Schroer bezeichnete sie deshalb als «Zweiggöttin» (Schroer 1987). Die Zweige charakterisieren sie als Herrin und Spenderin der Vegetation, die im regenarmen Palästina von zentraler Bedeutung war. Ihr Partner war der Wettergott (vgl. den Kommentar nach Keel/Schroer 2004: Nr. 65). Ein Baum oder Zweig allein kann gelegentlich die Präsenz der Göttin symbolisieren (vgl. Keel/Schroer 2004: Nr. 72 und 91).Keel 1984: Keel O., 1984, Deine Blicke sind Tauben. Zur Metaphorik des Hohen Liedes (SBS 114/115), Stuttgart.

Keel 1992b: Keel O., ²1992b, Das Hohelied (Zürcher Bibelkommentare. Altes Testament 18), Zürich. Keel 1995: Keel O., 1995, Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel. Von den Anfängen bis zur Perserzeit. Einleitung (OBO.SA 10), Freiburg Schweiz/Göttingen. Keel 1995a: Keel O., 1995a, Der zu hohe Preis der Identität oder von den schmerzlichen Beziehungen zwischen Christentum, Judentum und kanaanäischer Religion, in: Dietrich M./Loretz O., Hg., Ugarit, ein ostmediterranes Kulturzentrum im Alten Orient. Ergebnisse und Perspektiven der Forschung. Akten eines europäischen Kolloquiums in Münster i.W. vom 11.-12. Febr. 1993 (Ugarit und seine altorientalische Umwelt I), Münster i.W., 95-113. Keel/Schroer 2004: Keel O./Schroer S., 2004, ²2006, ³2010, Eva - Mutter alles Lebendigen. Frauen- und Göttinnenidole aus dem Alten Orient, Freiburg Schweiz. Schroer 1987: Schroer S., 1987, In Israel gab es Bilder. Nachrichten von darstellender Kunst im Alten Testament (OBO 74), Freiburg Schweiz/Göttingen. Schroer 1989: Schroer S., 1989, Die Göttin auf den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel, in: Keel O./Keel-Leu H./Schroer S., Studien zu den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel II (OBO 88), Freiburg Schweiz/Göttingen, 89-207. Parallelen:Schroer 1989: 98, Nr. 19, 22, 25-28, 31: Nr. 19 Lachisch, Nr. 22 Tell Far˓a Süd.Schroer 1989: Schroer S., 1989, Die Göttin auf den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel, in: Keel O./Keel-Leu H./Schroer S., Studien zu den Stempelsiegeln aus Palästina/Israel II (OBO 88), Freiburg Schweiz/Göttingen, 89-207.

Bibliographie:Postkarte BOM 2002.6; Keel/Schroer 2004: 118f, Nr. 74; Keel 2008: 79, Nr. 90.Keel 2008: Keel O., 2008, Gott weiblich. Eine verborgene Seite des biblischen Gottes, Gütersloh.

Keel/Schroer 2004: Keel O./Schroer S., 2004, ²2006, ³2010, Eva - Mutter alles Lebendigen. Frauen- und Göttinnenidole aus dem Alten Orient, Freiburg Schweiz. Postkarte BOM 2002.6: Postkarte, 2002.6, Projekt BIBEL+ORIENT Museum DatensatzID:784Permanenter Link:https://bodo.unifr.ch/bodo/id/784 |